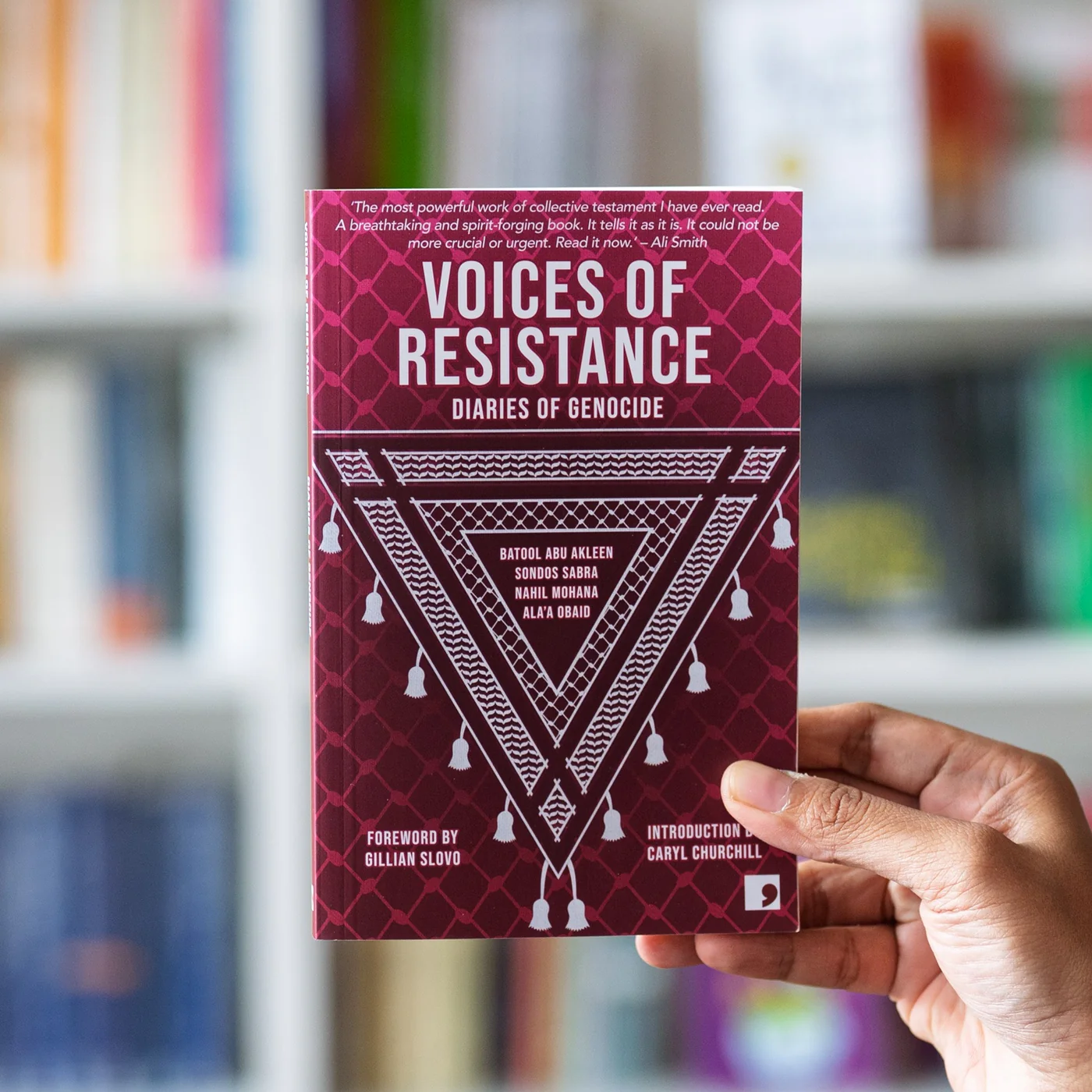

“No es una hambruna accidental. Ha sido planificada, es una guerra contra nuestros cuerpos, nuestra lucidez, nuestra capacidad para movernos”, dice Sondos Sabra, escritora y traductora palestina, atrapada en el norte de Gaza desde que comenzó el genocidio hace dos años. Con 26 años, ha sido desplazada múltiples veces y ha presenciado el asesinato de varios familiares bajo fuego israelí. Hoy es coautora de Voces de Resistencia: Diarios de Genocidio (Comma Press, 2025), del cual entregó en exclusiva a V240 un adelanto para Chile.

Por Sondos Sabra | Producción periodística: Cristóbal Riveros

7 de Octubre de 2025

14 de julio de 2025

Parece que no hay forma de escapar del dolor crónico que lo invade todo aquí. Contra mi voluntad, mi identidad como gazatí ha quedado ligada a una vida que se reduce a una tienda de campaña y una cola para recibir ayuda. Sin embargo, por mucho que persista, todo este dolor me sigue pareciendo ajeno. No es propio de mí, no me identifico con él. No quiero ser su amiga.

Quizás, si no hubiera salido de casa ese día, sobre las 10 de la mañana, no habría presenciado esa escena que iba a quedar grabada en mi memoria durante tanto tiempo. Iba de camino a visitar a mi amiga Ola. La calle era un cúmulo de escombros, escaparates rotos y metales retorcidos, y el polvo aún saturaba el aire. Justo antes de llegar a casa de Ola, escuché voces cada vez más altas, entremezcladas con gritos y pasos agitados. Me giré con cautela.

Un camión de ayuda humanitaria había entrado en el barrio a toda velocidad. La gente corrió a su encuentro con una sed que no intentaban disimular. Algunos se subieron a la parte trasera, atrapando todo saco o lata que hubiera a su alcance y lanzándolos desde el camión. A nadie le importaba lo que contenían, eso era lo de menos. Abajo, los demás intentaban coger todo lo que les tiraba. Algunos sacos se rompían al estrellarse contra el suelo y su contenido quedaba esparcido por la calle. Cualquier cosa era un tesoro.

Rápidamente se congregó una multitud. Rostros tensos, cuerpos empujándose, voces cada vez más altas, órdenes al aire

“¡Atrapa esto!”

“¡Coge el saco!”

“¡Que no se te escape!”

La escena parecía un campo de batalla, pero la única arma era el hambre.

En medio del caos, un funeral atravesaba lentamente la muchedumbre. Cuatro hombres llevaban un ataúd envuelto en una bandera. Por encima del bullicio se oían cánticos de “Allahu Akbar”. No se detuvo nadie. La multitud solo se abrió un momento para dejar pasar el féretro y luego se reincorporó al tumulto detrás del camión.

Aquí, la muerte te pasa al lado, como si formara parte del paisaje, como algo a lo que te has ido acostumbrando.

Al borde de la multitud, había un hombre de unos sesenta años agachado en silencio, recogiendo del suelo lentejas y granos de arroz, uno a uno, entre pies, polvo y suciedad. Al principio no lo reconocí. Pero al acercarme, me di cuenta de quién era: el padre de mi amiga.

Pasé de largo lado rápidamente. No quería que me viera. No quería que supiera que lo había visto así. Sentía una presión en el pecho que no lograba calmar, pero seguí caminando.

El camión desapareció de la vista, pero la gente seguía corriendo tras él hasta quedarse sin aliento. Unos minutos después, el ruido fue extinguiéndose. Uno a uno, todos volvieron a casa. Los más afortunados llevaban algo, cualquier cosa, para sus hijos. Los demás, con las manos vacías, solo cargaban su decepción.

Yo seguí mi camino hasta la casa de Ola. Cuando abrió la puerta, la seguí hasta el comedor, sin mencionar lo que había presenciado.

Un poco después, entró su padre. Llevaba una pequeña bolsa que sostenía con cuidado, como si contuviera algo muy frágil. Ola la cogió con ansias, la abrió, miró en su interior y, mientras examinaba su contenido con un gesto de angustia, dijo:

“Baba, hay arroz encima de las lentejas… y está todo lleno de arena y piedras”.

Él no dijo nada. Se sentó a su lado, apoyando la espalda en la pared.

Sintiendo que había sido demasiado dura, Ola rebajó el tono y sonrió con dulzura.

“No importa…, gracias. Lo arreglaremos”.

Vació el contenido de la bolsa en una gran fuente. El aire se impregnó de polvo. Se veían claramente las impurezas de la comida.

Me senté a su lado y dije, “yo me ocupo de las lentejas. Tú separa el arroz”.

Quitamos las piedras, soplamos para eliminar el polvo y separamos los granos y lentejas en buen estado de los demás. No hablamos mucho. No había nada que decir.

En mi cabeza, los pensamientos se agolpaban, pero los silencié. Me limité a mirar lo que tenía entre manos, coger las lentejas, una a una, como si estuviera poniendo orden en el caos generado ese día.

Si no hubiera vivido la hambruna en mis propias carnes, nunca habría creído que el hambre verdadero era algo real. Siempre pensé que el hambre era una sensación pasajera, algo que usa tu cuerpo para que sepas que es hora de comer. Abres el frigorífico, respondes a esta llamada y ya está. Pensaba que lo natural era encontrar comida en la nevera. No sé cuándo este electrodoméstico pasó a ser un objeto decorativo: inútil, innecesario. Yo creía que el hambre era algo que se calmaba con un trozo de pan o una comida caliente que preparas en dos minutos.

Pero el hambre que he visto aquí, el hambre que he padecido, no tiene nada que ver con esto. El hambre verdadero no solo retuerce tu estómago, también hiere tu dignidad. El hambre verdadero hace que el tiempo pase más despacio: una hora como un día, un día como una vida entera esperando. El hambre verdadero te cambia. Reconfigura tus ideas, redefine lo que considerabas suficiente, reorganiza tus prioridades. Te enseña aritmética en un nuevo idioma: número de panes, número de comidas. Apaga tus sueños gradualmente. No es que te obligue a abandonarlos, pero mina la energía que necesitas para perseguirlos.

Y lo más peligroso del hambre verdadero es acostumbrarse a él; desarrollar la capacidad para ignorarlo, aceptarlo como algo normal, despertarte cada mañana sin esperar nada, sin buscar algo que comer, limitarte a seguir existiendo. El hambre verdadero se funde en tu vida, se disuelve en ella, se convierte en parte de tu identidad, tu carácter, tu vocabulario cotidiano.

Pero yo no quiero tener hambre el resto de mi vida. No quiero que esta hambre redefina quién soy, no quiero que otras personas me vean y piensen: “Esta persona ha pasado hambre”.

No quiero que sea un acto heroico.

No estoy aquí para coexistir con el dolor hasta que se acostumbre a mí, ni para domarlo hasta que deje de hacerme daño. Lo único que intento es que el dolor no se vuelva parte de mi identidad, que su nombre no sea el mío, que no sea mi respuesta cuando alguien me pregunte quién soy.

El hambre verdadero no solo retuerce tu estómago, también hiere tu dignidad.

No soy “la que pasa hambre”, no soy “la desplazada”.

No es normal que la destrucción se convierta en algo cotidiano, ni que la pérdida se perciba como un hecho pasajero. Y el hambre debe ser algo temporal y ajeno, una anomalía. Este dolor no es mi destino. No quiero acostumbrarme, dure lo que dure. Quiero que siga siendo un intruso en mi corazón, aunque lo habite con frecuencia. Normalizar el dolor significa que te rindes ante la idea de que no hay alternativa a esta vida. Es ir marchitándote mientras respiras. Es morir mientras sigues viviendo.

No puedo aceptarlo.

Creo que la alegría, por mínima que sea, merece un lugar, incluso en los callejones más oscuros de este asedio. Creo que tengo derecho a decir, claramente y con valentía: “Yo no soy este dolor”. Esta pena no me define. Y esta desgracia no debe quedar ligada para siempre a la palabra “gazatí”. Ya es hora de que poner fin a este dolor, totalmente y para siempre.

25 de julio de 2025

Querido padre:

¿Recuerdas que hace tiempo me dijiste que el sol sale para todos? Mi cuerpo ya no cree en esa promesa de luz. ¿Tú sí?

Esta carta es un acto de rebelión contra la tiranía de una bestia que me ha dejado tan débil que no puedo ni ocuparme de las tareas más sencillas del hogar. Mi cuerpo, recién cruzado el ecuador de los veinte, se comporta como si hubiera vivido setenta guerras. Me despierto con un mareo que me arrastra a las profundidades, como si me estuviera ahogando en un vacío sin fin. No tengo fuerzas para levantar un cubo de agua, barrer o permanecer de pie junto al fregadero. Cada movimiento es una lucha, cada comida postergada un sueño aplazado, cada momento que paso despierta una pesadilla de dolores de cabeza, hambre y fragilidad. No sé cuándo respirar se convirtió en una carga o mantener el equilibrio en un lujo, o por qué levantarme de la cama empezó a ser la primera victoria de mi batalla diaria.

(…)

Porque, papá, Israel ya no es simplemente una fuerza de ocupación. Esa descripción ha quedado obsoleta, insuficiente. Israel se ha erigido en deidad administrativa suprema, Señor de los Registros, Permisos, Aprobaciones y Denegaciones. Mata de hambre a voluntad, concede los bienes que le place, decide si mereces sanarte o morir a las puertas del servicio de coordinación. A la hora de viajar, reúne a las familias o bien las desmiembra en números de una lista negra. Todo bajo su autoridad omnipotente: “Soy tu Señor, el Altísimo”. No necesita pronunciar estas palabras, las ejerce a través de procedimientos burocráticos y sellos de seguridad, sin revelaciones divinas. Vivimos bajo el dominio de un dios burocrático obsesionado con delirios de grandeza, que mide la seguridad nacional por la cantidad de colesterol de nuestro queso y la suavidad del papel higiénico que usamos, productos que solo pueden entrar si han sido previamente aprobados.

¿Sabes, querido padre? Ya antes del 7 de octubre no era solo el asedio. Éramos ratas de un laboratorio que dirige un estado que monopoliza el aire y el agua… y decide el destino del cilantro. Sí, el cilantro.

En un informe de CBS News con fecha del 9 de junio de 2010, titulado “Israel’s Gaza Blockade Baffles Both Sides”, se pone sobre el papel lo absurdo de las políticas de bloqueo de Israel. El informe afirmaba:

“Los burócratas militares que imponen el bloqueo de Israel sobre Gaza permiten la entrada de filetes de salmón congelado, cremas de peeling facial y yogur desnatado en el territorio gobernado por Hamás. El cilantro y el café instantáneo en cambio son otra cuestión: están prohibidos por ser artículos de lujo”.

(CBS News, 9 de junio de 2010)

No los tanques. No los explosivos. Lo que consideraban una amenaza para la seguridad nacional, más peligrosa que el uranio enriquecido, es una hierba aromática. Su Majestad Administrativa autoriza la entrada de filetes de salmón y crema facial, pero prohíbe el café instantáneo, porque afecta al bienestar psicológico del ocupante. En Gaza, la vida no se medía por la luz o las comidas, sino por una lista caprichosa de lo que estaba prohibido o permitido, dictada por el visionario de turno del Ministerio de Defensa:

–¿Canela? Aprobada.

–¿Chocolate? Prohibido.

–¿Cubos de plástico? Podéis llevaros dos.

–¿Cuadernos escolares? Riesgo para la seguridad: podrían usarse para escribir poesía de resistencia.

–¿Mermelada de fresa? Amenaza estratégica.

¿Alguna vez has oído hablar de un estado que clasifica los jarrones de flores como artículos de guerra? ¿Un ejército que combate la salvia y el cilantro como si fueran comandos guerrilleros tramando una insurgencia aromática?

Fotos OCHA/Yasmina Guerda, Ismael Abu Dayyah, Themba Linden

Entonces llegó la guerra. Ahora, después de dos años de bombardeos implacables y destrucción, Israel nos ha puesto a régimen de lentejas, y nos ha prohibido la carne y la verdura, como si estuviéramos siguiendo una dieta obligatoria supervisada por esa misma deidad burocrática. Nosotros no elegimos lo que comemos, alguien lo elige por nosotros. Un producto se considera de lujo y se prohíbe; otro se permite porque se considera “seguro”. Las lentejas se permiten, los tomates son sospechosos y comer chocolate es delito. La harina, oro blanco, está proscrita. Las barras de pan se vigilan como si ocultaran una bomba revolucionaria.

No es una hambruna accidental. Ha sido planificada, es una guerra contra nuestros cuerpos, nuestra lucidez, nuestra capacidad para movernos. Israel no solo bombardea nuestros hogares; reorganiza el contenido de nuestras neveras. Y así seguimos “viviendo”, o fingiendo que vivimos, en un sistema de alimentación forzada en el que Tel Aviv expide nuestras cartillas de racionamiento y el Ministro de Defensa dicta el paladar nacional.

(…)

Créeme, papá, ya no es el hambre lo que nos indigna, es la idea de que alguien decida que este es el nivel de hambre que merecemos. La interminable sucesión de vídeos de comida que vemos en nuestros teléfonos no nos divierte, es una tortura visual. Trufas de chocolate, pan recién hecho, exquisitos filetes… una exhibición del triunfo de un mundo que no reconoce nuestra hambre. No pido un plato caliente ni un menú variado, me conformo con que no me impongan la ley de las lentejas. Esto no es pobreza. Es una hambruna calculada, impuesta por decreto militar, diseñada por un poder que controla incluso nuestro apetito.

No tengo fuerzas para levantar un cubo de agua, barrer o permanecer de pie junto al fregadero.

Lo que siento no es solo hambre, es una erosión interna que avanza lentamente. No me daña la piel, me destruye el alma. Esto no es vida. Es una fría forma de muerte… sin sangre, sin ruido, sin testigos, sin titulares.

El sumo administrador permite que tenga té y yo cultivo menta en mi huerto, sin embargo el azúcar está prohibida. Bebo té amargo. Como sabes, la seguridad es increíblemente frágil.

Y el dios administrativo no se conforma con controlar nuestros estómagos y nuestras recetas, también se mete en nuestras familias; decide a quién amamos, con quién nos casamos, con quién vivimos y a quién podemos registrar oficialmente como hijo. Con el pretexto de los “permisos de reunificación familiar”, Israel decide quién puede existir legalmente en Gaza o Cisjordania y quién no pasa de ser una sombra, un ciudadano no reconocido en su propia tierra. Miles de familias palestinas siguen separadas porque las fuerzas de ocupación se niegan a reconocerlas, ya sea porque uno de los cónyuges es de Gaza y el otro de Cisjordania o porque alguno de sus hijos nació en el extranjero. Según Human Rights Watch, Israel paralizó la “reunificación familiar” en 2000 para reanudarla más tarde solo en un número muy limitado de casos, como “gesto político”, no como derecho humano.

Papá, hasta para sobrevivir se requiere un permiso de seguridad. En Gaza no se “evacúan” los pacientes; se “coordinan”. Y la coordinación puede ser denegada, porque ni así sus cuerpos se consideran dignos de confianza. Miles de pacientes, incluidos niños con cáncer, enfermedades de corazón e insuficiencia renal, esperan en interminables listas de sellos y firmas para decidir si van a recibir tratamiento… o sepultura.

¿Y los estudiantes? Su caso es aún más absurdo. Jóvenes brillantes con becas de las mejores universidades del mundo, que cuentan con visados y financiación, atrapados porque “el paso fronterizo está cerrado” o sus nombres no han sido “aprobados por seguridad”. En la lógica de la deidad administrativa suprema, el conocimiento es una amenaza, viajar es una lotería y todo palestino fuera de Gaza es un conflicto potencial. Así, una beca es un milagro aplazado y un tratamiento médico un sueño postergado indefinidamente, porque la soberanía no reconoce el dolor, no honra la excelencia. Solo obedece al sello rojo del control fronterizo.

Israel domina el arte del control total: sobre estómagos, mentes, corazones, aulas y hospitales. Nos obliga a interpretar lo que queda de vida como un experimento culinario fallido. Esto no es solo una ocupación: es el sarcasmo de un jefe de logística que distribuye ayuda humanitaria a población famélica bajo una lluvia de balas de goma y gas pimienta, bajo la atenta mirada de un soldado estadounidense con sobrepeso cuya misión, al parecer, es proteger los sacos de harina.

Ven el tomillo como una rebelión. El cilantro como una amenaza nacional. Y el yogur entero como un intento subversivo de soberanía.

Querido papá:

Si tu sombra alcanza más allá de estas fronteras, muéstrame la salida, un corredor, una ventana que los drones no puedan descubrir. ¿Queda algún lugar…. donde no llegue la mano de Israel?

Sondos Sabra, escritora y traductora palestina, posee una Licenciatura en la Universidad Islámica de Gaza. Es coautora de Voces de la resistencia: diarios de un genocidio (Comma Press/Blackie, 2025). Sus artículos han sido publicados en The New Statesman, en el Reino Unido. Ha escrito también piezas de teatro para el Barbican Theatre, de Londres.

Por Monserrat Carrión y Javier Guerra

Por Valeria Castellanos